NBC als Raum für Kollaboration - Begriffsbestimmung, Abgrenzung und Stand der Forschung

„Die Gestaltung digitaler Transformationsprozesse in Schulen ist weniger eine Frage der Technik als eine Frage kollektiver Professionalisierung.“

(Eickelmann et al., 2019)

Ergebnisse unterschiedlicher Studien zeigen auf, dass digitale Medien in unterrichtlichen Lehr-Lern-Prozessen von Lehrkräften noch nicht umfassend genutzt werden (z.B. Eickelmann & Drossel, 2020). Deutlich wird dabei auch, dass der bloße Einsatz digitaler und technischer Medien nicht ausreicht, um die Potenziale einer Kultur der Digitalität zu entfalten. In diesem Zusammenhang betonen Eickelmann, Gerick und Koop (2019), treffend worauf es in der Professionalisierung von Lehrkräften ankommt: auf die Fähigkeit und Bereitschaft zur systematischen Zusammenarbeit (vgl. ebd., S. 138). Auch Bauer und Kopka (1996) geben an, dass „ohne Kooperation …. eine Professionalisierung der Lehrpersonenarbeit nicht möglich.“ sei (ebd., S. 144). Für die Implementierung digitaler Medien im Unterricht identifizieren Drossel et al. (2017) die medienbezogene Lehrkräftekooperation als zentrale Gelingensbedingung. Auch unabhängig von der Digitalisierung in schulischen Lehr-Lern-Prozessen stellen Kooperationen zwischen Lehrkräften ein wesentliches Merkmal schulischer Qualität dar (vgl. Ditton, 2017). Bauer und Kopka definieren die Lehrkräftekooperation im Allgemeinen als ein „zielorientiertes Zusammenwirken von mindestens zwei Lehrpersonen, die versuchen, gemeinsame Arbeitsaufgaben effektiver, effizienter und menschlich befriedigender zu bearbeiten, als dies jeder alleine tun könnte.“ (Drossel & Heldt, 2022, S. 71, zit. nach Bauer & Kopka, 1996, S. 143)

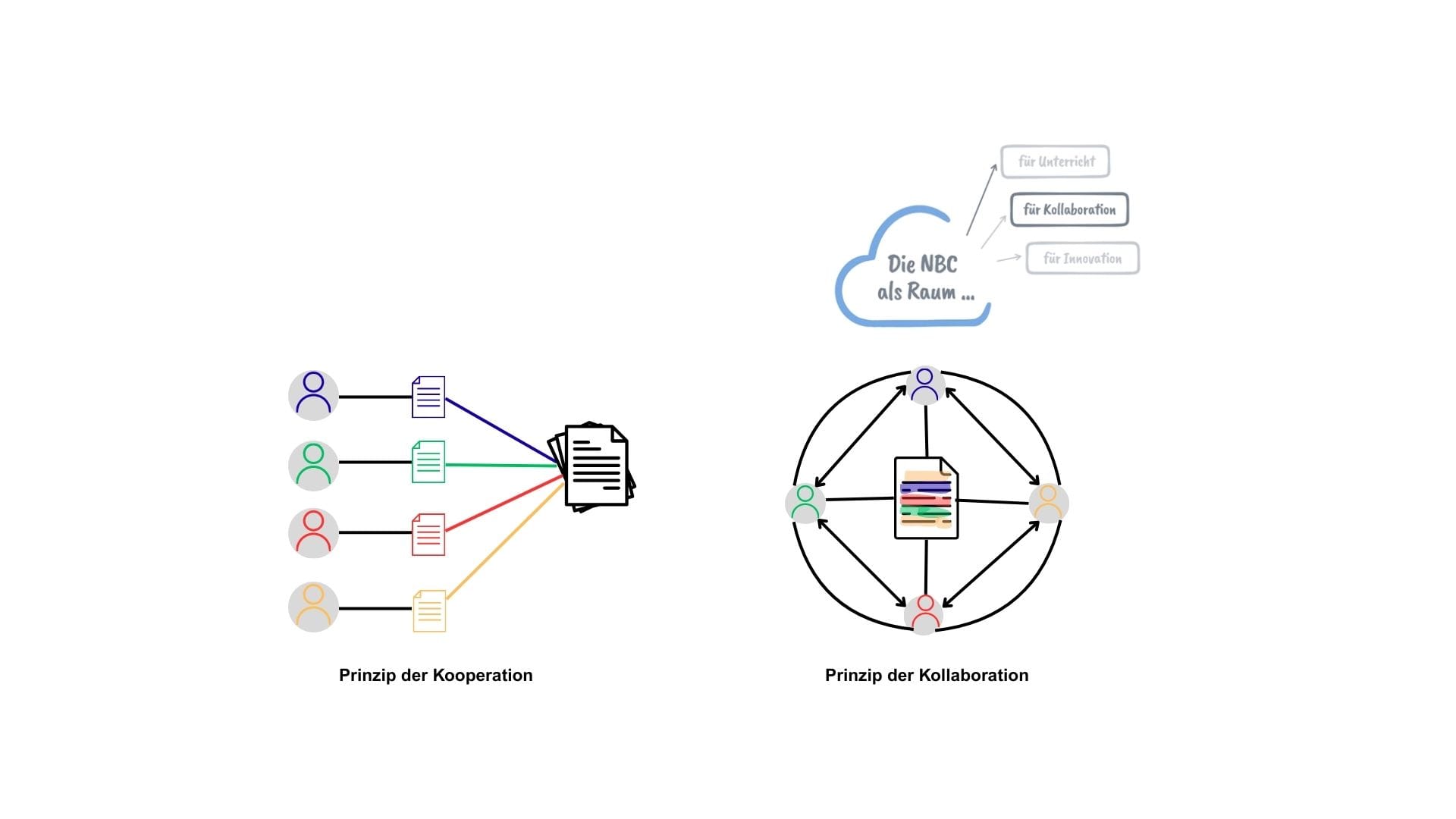

In anglo-amerikanischer Forschungsliteratur wird das zielorientierte Zusammenwirken von Lehrkräften vor allem als teacher collaboration bezeichnet, während in deutschsprachigen Quellen insbesondere der Begriff Kooperation auftaucht und größtenteils synonym zur teacher collaboration verwendet wird (vgl. Endberg et al., 2022, S. vii). Das Verständnis über Kollaboration wurde im deutschsprachigen Raum vor allem im Rahmen des Konzepts der vier Kernkompetenzen (4 Ks, engl. 4 Cs) des 21. Jahrhunderts (Kommunikation, Kollaboration, Kreativität und kritisches Denken) 2013 u. a. durch Andreas Schleicher (PISA-Koordinator, OECD) angebracht. Nicht zuletzt hat vor allem Jöran Muuß-Merholz in seinen Beiträgen (z.B. NLQ Hildesheim, 2021) die Bedeutsamkeit der vier Kernkompetenzen hervorgehoben und verdeutlicht, dass es bei Kollaboration nicht lediglich darum geht, dass einzelne Akteure selbstständig einen (individuellen) Teil für ein großes Ganzes bearbeiten und diese Teile schließlich zusammengeführt werden, sondern Kollaboration darüber hinaus für das „mit Anderen zusammen denken, lernen und arbeiten können“ (Muuß-Merholz, 2017) steht.

Auch Schmalz (2007) definiert eindeutig:

„Beim Organisationsprinzip ‚Kollaboration‘ wird die Aufgabe … nicht im Vorhinein arbeitsteilig aufgetrennt, sondern jeder trägt gleichermaßen mit seinen individuellen Kenntnissen und Fähigkeiten zur Lösung der Gesamtaufgabe bei (…). Die Grundlage der Zusammenarbeit ist in jedem Fall eine heterarchische Struktur, die Akteure sind vollkommen gleichberechtigt.“

(Iwers & Spath, 2024, zit. n. Schmalz, 2007, S. 9f)

So hebt die Kollaboration im Vergleich zur Kooperation die „partizipative Erarbeitung gemeinsamer Zielvorstellungen und deren Umsetzung, wobei in … Phasen der Zusammenarbeit Kollaboration und Kooperation ineinandergreifen können.“ (Iwers & Spath, 2024, S. 62) hervor (s. Abb. 1). Diese impliziert ein hohes Maß an Interdependenz, wechselseitigem Lernen und gemeinsamen Problemlösen (vgl. Terhart, 2021).

Für die Skizzierung des Forschungsstandes wird im Folgenden vor allem auf Befunde zur Lehrkräftekooperation sowie auf internationale Befunde zur teacher collaboration zurückgegriffen, da ein Desiderat für repräsentative Daten im deutschsprachigen Raum zur digitalen kollaborativen Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften in der Schule besteht.

Nach Gräsel et al. (2006) finden Kooperationen zwischen Lehrkräften in drei unterschiedlichen Formen statt:

- Austausch, bei dem Informationen und Materialien weitergegeben werden,

- Synchronisation, bei der (Teil-) Aufgaben zunächst getrennt erarbeitet und anschließend zu einem Gesamtergebnis zusammengeführt werden,

- Kokonstruktion, bei der durch eine intensive und strukturierte Zusammenarbeit neues Wissen generiert wird.

Unterschiedliche Forschungsbefunde zu Lehrkräftekooperationen in der schulischen Praxis verdeutlichen, dass das Potenzial dieser meist ungenutzt bleibt und der einfache Austausch die am häufigsten praktizierte Form der Kooperation zu sein scheint (vgl. Drossel & Heldt, 2022, S. 72). Auch die Ergebnisse der Studie „Schule digital – der Länderindikator 2016“ zeigen, dass in Deutschland insbesondere einfache und unverbindliche Kooperationsformen praktiziert werden. Diese beinhalten vor allem den Austausch von Materialien bezüglich des Einsatzes digitaler Medien (vgl. Drossel & Kampmeyer, 2020. „Hingegen werden kokonstruktive Kooperationen, wie eine gemeinsame systematische computergestützte Entwicklung von Unterrichtsstunden (dies entspricht am ehesten dem Charakter der Kollaboration, Anm. d. Verf.) … von nur etwa jeder 10. Lehrkraft praktiziert.“ (ebd., S.59) Somit stellt die Kokonstruktion die intensivste jedoch gleichzeitig auch die am wenigsten praktizierte Form der Lehrkräftekooperation dar (vgl. Wagner, 2024).

Die Herausforderung in der Etablierung digitalgestützter Lehrkräftezusammenarbeit liegt in den Ressourcen der Lehrkräfte sowie in der Tradition der Schulorganisation; denn das Lehren selbst scheint eher personenzentriert, an Lehrkräfte gebunden und isoliert zu sein. Weick (1976) beschreibt Schulen mit traditionellem System als „loosely coupled systems“ (S. 5), bei denen intensive, reguläre und koordinierte Interaktionen eher selten sind, was letztlich zu einem niedrigen Kooperationslevel führt.

Ein Faktor für gelingende Lehrkräftekooperationen ist u. a. die Schulleitung. „Als Motor der Schulentwicklung kann sie im Rahmen der vorgegebenen Möglichkeiten zeitliche Ressourcen sowie technischen und pädagogischen Support für die Kooperation bereitstellen, selbst als Vorbild dienen und andere Lehrkräfte zur Kooperation motivieren.“ (Drossel & Kampmeyer, 2022, S. 59). Des Weiteren ist die Berücksichtigung von unterschiedlichen Erfahrungen der Lehrkräfte bezüglich Kooperationen und der Unterrichtsentwicklung mit Einsatz digitaler Medien für die Gestaltung von Kooperationen hilfreich (ebd.). Möglichkeiten, die die zeitlichen Aspekte betreffen, ergeben sich insbesondere durch digitale kollaborative Formate, welche zeitlich entkoppelt sind und einzelnen Lehrkräften mehr Flexibilität bieten. Dass die Nutzung digitaler Medien die Entwicklung von Kooperation bzw. Kollaboration unterstützten und vorantreiben kann, stellen Chen et al. (2018) in ihren Untersuchungen heraus: computergestütztes kollaboratives Lernen (engl. computer-supported collaborative learning; CSCL) und Arbeiten (engl. computer-supported cooperative work; CSCW) stärkt im Vergleich zu synchronen face-to-face Situationen die Interaktion und Reflektion innerhalb der Zusammenarbeit und hat signifikante positive Effekte auf den Wissens- und Kompetenzerwerb (vgl. Chen et al., 2018). Die zeitliche Entkopplung und Flexibilität in digitalen Umgebungen ermutigt insbesondere zurückhaltende Lehrkräfte ihre Ideen und Gedanken auszudrücken und steigert das Engagement aller durch beständigen und gleichberechtigten Informationsaustausch (vgl. ebd., S. 32). Die Effektivität der Kollaboration in CSCL verdeutlichen Chen et al. (ebd., S. 29f) darüber hinaus damit, dass digitalgestütztes kollaboratives arbeiten und lernen deutlich positiver wahrgenommen wird und einen signifikant höheren Wissens- und Kompetenzzuwachs bewirkt als es in digitalgestützter Einzelarbeit möglich wäre.

Weitere zahlreiche positive Effekte des kooperativen bzw. kollaborativen Arbeitens unter Lehrkräften zeigen sich in der Steigerung der Arbeitszufriedenheit durch den Austausch von Informationen und Materialien einerseits, sowie die Reduktion von Stress und Belastung durch gemeinsame Verantwortung für Arbeitsprozesse oder sozial-emotionale Support von Kolleginnen und Kollegen andererseits (z. B. OECD, 2014; Fussangel & Gräsel, 2012). Richter et al. (2022) betonen, dass Kooperationen sich genau dann entfalten, wenn sie in Kleingruppen stattfinden, wenn die gemeinsame Arbeit sowie Kolleginnen und Kollegen als effizient, erfolgreich und zielorientiert wahrgenommen werden (ebd., S. 799). Digitale Möglichkeiten des Miteinander-Arbeitens helfen den Lehrkräften darüber hinaus sich gegenseitig zu motivieren, zu unterstützen und ein ausführliches Feedback zu ihrer Arbeit zu erhalten (ebd., S. 800). Dies steigert insgesamt nicht nur die Effektivität und Effizienz der schulischen Arbeit, es ist außerdem davon auszugehen, dass „Lehrpersonen durch Kooperationen zur Reflexion und anschließenden Modifikation des eigenen Unterrichtshandelns angeregt werden.“ (Drossel & Heldt, 2022, S. 71) Dafür sind jedoch ein reflektierender Dialog, die De-Privatisierung des Unterrichts, die Zusammenarbeit und der Fokus auf Lernen statt lehren maßgebend (vgl. Endberg et al., 2022). Ein weiterer wesentlicher positiver Effekt lässt sich für die Leistungen der Schülerinnen und Schüler ableiten, den beispielsweise Mora-Ruano u. a. mittels Untersuchung der Testergebnisse des deutschen PISA-Panels aus dem Jahr 2015 feststellt: „these results seem to confirm to a certain extent that complex forms of collaboration and consequently of interaction among teachers are predictors of student achievement.“ (Mora-Ruano, 2021, S. 29).

Literatur

Bauer, K.-O. & Kopka, A. (1996). Wenn Individualisten kooperieren. Blicke in die Zukunft der Lehrerarbeit. In: H.-G. Rolff, K.-O. Bauer & K. Klemm, Jahrbuch der Schulentwicklung, Band 9. Weinheim: Juventa, S. 143-186

Chen, J., Wang, M., Kirschner, P. A. & Tsai, C.-C. (2018). The Role of Collaboration, Computer Use, Learning Environments, and Supporting Strategies in CSCL: A Meta-Analysis. In: Review of Educational Research, 88 (6), p. 799-843

Ditton, H. (2017). Schule als pädagogische Handlungseinheit im Kontext Qualitätsbewusstsein und Qualitätsentwicklung in governance-theoretischer Sicht. In: U. Steffens, K. Maag-Merki & H. Fendt, Schulgestaltung. Aktuelle Befunde und Perspektiven in der Schulqualitäts- und Schulentwicklungsforschung. Münster: Waxmann, S. 85-103

Drossel, K., Eickelmann, B. & Gerick, J. (2017). Predictors of teachers’ use of ICT in school – the relevance of school characteristics, teachers’ attitude and teacher collaboration. In: Education and Information Technologies, 22 (2), p. 551-573

Drossel, K. & Kampmeyer, M. (2020). Lehrerkooperation im Zeitalter der Digitalisierung. Potenziale, Herausforderungen und Gelingensbedingungen. In: S. Aufenanger, B. Eickelmann, A. Feindt & Anna-Maria Kamin (Hrsg.), #schuleDIGITAL. Friedrich Jahresheft XXXVIII 2020. Hannover: Friedrich Verlag, S. 58-59

Drossel, K. & Heldt, M. (2022). Unterrichtsbezogene Lehrpersonenkooperationen im Zeitalter der digitalen Transformation. Alles digital oder alles wie bisher? In: MedienPädagogik, Heft 49, S. 68-93

Eickelmann, B., Gerick, J. & Koop, C. (2019). Digitale Bildung im internationalen Vergleich – Erkenntnisse aus IEA-Studien und ihre Bedeutung für die nationale Bildungspolitik. Münster: Waxmann

Eickelmann, B. & Drossel, K. (2020). Lehrer*innenbildung und Digitalisierung – Konzepte und Entwicklungsperspektiven. In: I. van Ackeren, H. Bremer, F. Kessl, H. C. Koller, N. Pfaff, C. Rotter, D. Klein & U. Salaschek (Hrsg.), Bewegungen – Beiträge zum 26. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft. Opladen: Budrich Verlag, S. 57-82

Enberg, M., Heinemann, A., Hasselkuß, M. & Gageik, L. (2022). Editorial: Schulentwicklungsprozesse für Bildung in der digitalen Welt. Akteurskonstellationen, Kommunikationswege und Kooperationsstrukturen. In: MedienPädagogik, Heft 49, S. i-xxxiii

Gräsel, C., Fussangel, K. & Pröbstel, C. (2006). Lehrkräfte zur Kooperation anregen – eine Aufgabe für Sisyphos? In: Zeitschrift für Pädagogik, 52 (2), S. 205-2019

Iwers, T. A. & Spath, S. (2024). Internationale Kooperation und Kollaboration in der Lehrer*innenbildung. Neokoloniale Einschlüsse und postkoloniale Chancen der Kollaboration – eine Fallreflexion. In: Zeitschrift für angewandte Organisationspsychologie, Heft 55, S. 59-68

Mora-Ruano, J. G. (2021). The Effectiveness and Effects of Collaboration among Teachers in German Schools. München: TUM School of Education.

Muuß-Merholz, J. (2017). Die 4K-Skills: Was meint Kreativität, kritisches Denken, Kollaboration, Kommunikation? Verfügbar unter: https://www.joeran.de/die-4k-skills-was-meint-kreativitaet-kritisches-denken-kollaboration-kommunikation/

Niedersächsisches Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (2021). Die 4Ks – was bedeuten Kreativität, kritisches Denken, Kommunikation, Kollaboration? (NLQ-Impulse 5). Aus der Reihe: Impulse zur #Schulentwicklung und #Unterrichtsentwicklung von und mit Jöran Muuß-Merholz. Verfügbar unter: https://www.youtube.com/watch?v=IOl0wWS3uiM&t=26s

OECD (2014). What Helps Teachers Feel Valued and Satisfied with their Jobs? In: Teaching in Focus, No. 5. Paris: OECD Publishing

Richter, E., Fütterer, T., Meyer, A., Eisenkraft, A. & Fischer, C. (2022). Teacher Collaboration and Professional Learning. Examining Professional Development During an National Education Reform. In: Zeitschrift für Pädagogik, Heft 6, S. 798-819

Schmalz, J. S. (2007). Zwischen Kooperation und Kollaboration, zwischen Hierarchie und Heterarchie. Organisationsprinzipien und -strukturen von Wikis. Verfügbar unter: http://www.soz.uni-frankfurt.de/K.G/B5_2007_Schmalz.pdf

Terhart, E. (2021). Lehrkräftebildung im digitalen Wandel: Perspektiven und Herausforderungen. In: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 24 (3), S. 471-490

Wagner, A. (2024). Schulentwicklung in der digitalen Transformation. Eine fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis schulischer Innovationsprozesse. Bielefeld: wbv Media, S. 71-73

Weick, K. E. (1976). Educational organizations as loosely coupled systems. In: Administrative Science Quarterly, 21, p. 1-19